仕事を請け負った際は、とにかく作業を無事に完了させることに集中すると思います。しかし、実は作業が完了して納品やサービス提供をした後も、自分たちやお客様にとって、とても大切なことがあります。今回は、納品またはサービス提供後に生じる重要なことと、そのために物作りやサービスの提供中に心がけておくべきことをお話します。

—

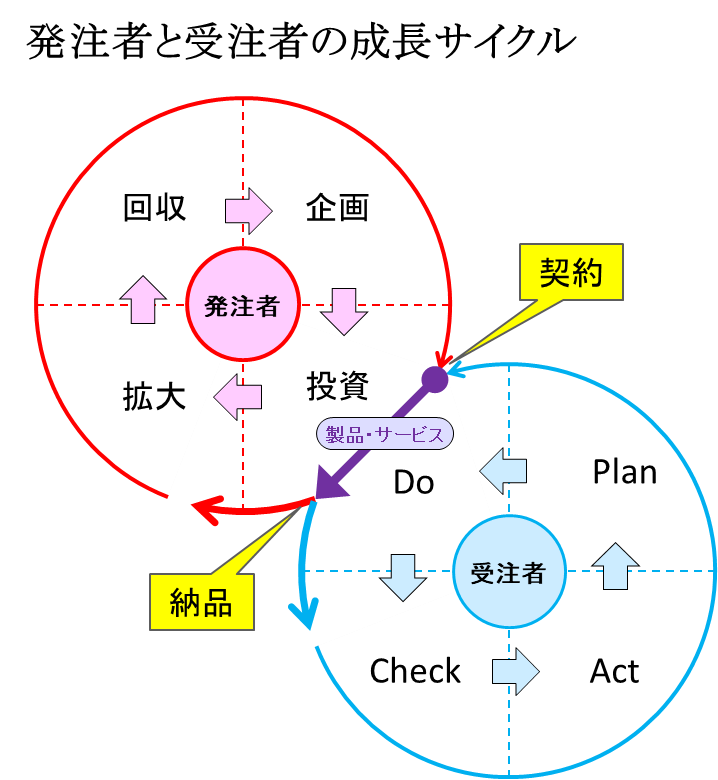

まず、〈仕事を依頼する側〉と〈仕事を受ける側〉にとって、「製品・サービスの提供」がどういう位置づけにあるか考えてみましょう。

お客様が仕事を依頼する目的は何でしょうか?

それは、自分たちが出来ないことや苦手とすること(物作りや作業など)を、それらを得意とする人や会社に肩代わりしてもらうことで、技術的や時間的な制約から逃れることです。そのために報酬を支払うのです。それは、言い換えれば “投資” です。発注する側は、《企画→投資→拡大→回収→企画 … 》というビジネスの成長サイクルの中の “投資” として「製品・サービス」を依頼しているのです。

会社や個人が仕事を受ける目的は何でしょうか?

それは、自分たちが得意なことを報酬に変えて利益を上げることです。そしてそれは、その場の一回限りではなく継続することが重要です。そのためには、常に「次はもっとうまくやろう・楽にやろう」という改善意識が大切です。つまり受注する側は、自分たちがさらに成長するために、物作りやサービス提供の改善サイクル(PDCA)の中の “Do” として「製品・サービス」を受けているのです。

つまり、「製品・サービス」は、〈仕事を依頼する側〉のビジネスの成長サイクルと、〈仕事を受ける側〉の改善サイクルとの接点であり、契約から納品(またはサービス提供)までの作業は二つのサイクルの共通ルートなのです。

そして、納品(またはサービス提供)から先は別々のサイクルのプロセスに分かれます。

・発注する側 : ビジネスの成長サイクル … 投資から拡大へ

・受注する側 : 改善サイクル(PDCA) … DoからCheckへ

「製品・サービス」を請け負った際にそれを実現することは最低限必要です。そして、契約内容を満たして責任を果たせば、それ以上行うことは本来は何もありません。しかし、お客様(依頼者)との信頼関係をさらに強固にするためには、もう一歩踏み込んだ取り組みを行うことが必要です。

また、エンジニアとして更なる高みを目指すならば、作業が終わった後で「うまくいった。良かった良かった」「失敗した。あーあ残念」で済ますだけではもったいないことです。終わったことを単なる出来事(記憶や思い出)にするのではなく、反省して教訓(知識や経験)とすることが重要です。

「製品・サービス」に関わる際には、上で述べた “納品(またはサービス提供)後のプロセス” を考えながら作業することをお勧めします。ビジネスの成長サイクルと作業の改善サイクル(PDCA)が共に効果的に機能するような、物作りやサービス提供を心がけるのです。

—

以下、物作りやサービス提供の際に心がけるべきことを、[ビジネスの成長サイクル] と [作業の改善サイクル] に分けて説明します。

◆ビジネスの成長サイクル(発注する側のプロセス)のために心掛けること

製品・サービスを発注した側がそれを受け取った後に行うことは、それを用いてビジネスを拡大することです。物作りやサービス提供を行う際には、受け取った側がそれを活用する際の手助けになることを心がけましょう。

例えば、Excelやスプレッドシートの作成を依頼された時のことを考えてください。入力データの形式と出力イメージを示されて、入力シートと出力シート(計算式またはマクロ付き)を作成して納品すると思いますが、それがどういう使われ方をするか考えていますか? ただ言われた通りに作っていると困ることが起きることがあります。表計算シートは、使っているうちに「こういうデータも入力したい」や「こういう集計もしたい」という改善要望が、ほぼ必ず出てきます。その時、発注した側が自分で対応できるような作りになっていますか? 発注した側が自分で対応できなければ、また発注(作り直し or 改造)することになります。受注する側からすればまた仕事がもらえるので嬉しいかも知れませんが、発注する側にとっては面倒且つ費用がかかるので不幸なことです。ですので、製品・サービスを提供する際には、納品物(またはサービス)を受け取った側がある程度自分で対応できるような作りにしておく方が良いと私は思っています。もちろん、ビジネスモデルによるので全てがそういうものではありませんが、心がけとしてそうあるべきだと思っています。

ちなみに私は、Excelやスプレッドシートの作成を依頼された際には次のことを心がけています。納品後に変更したいことが生じた際に、受け取った側がある程度自分で対応ができるレベルの順です。

優先度1:できるだけ簡単な計算式や関数で実現する

優先度2:同一ファイル内のシートだけで解決する(非表示シートを使うこともある)

優先度3:上記の1,2では実現できない場合、マクロ(VBA、GAS)を用いる … 最後の手段

◆作業改善サイクル(受注する側のプロセス)のために心掛けること

製品・サービスを受注した側が、納品(またはサービス提供)後に行うことは、作業経過や結果を反省して次の作業に活かすことです。つまりPDCAのCheckです。物作りやサービス提供を行っている際は、反省材料を集めたり分析するためのデータを集めておくことを心がけましょう。

分析内容や採取するデータは計画(Plan)の段階において決めておくことですが、物作りやサービス提供の途中(Do)において、データ収集や記録を面倒がらずに・抜けがなく・同じ精度で行うことが必要です。

また、定量データ以外の定性データ(定性情報)も重要な分析材料です。作業中に起こったことは、後回しにせずにその場で記録を取って残しておきましょう。

—

「製品・サービス」の提供プロセスは発注する側(お客様)と受注する側(自分たち)の成長&改善サイクルの接点であることを理解して、それぞれのサイクルがその後効果的に機能することを意識して作業するよう心がけましょう。

コメント