「する」の反対は「しない」だけではありません。「できる」の反対は「できない」ではありません。マニュアルや手順書では、誤解を招かないようにはっきりと使い分けましょう。

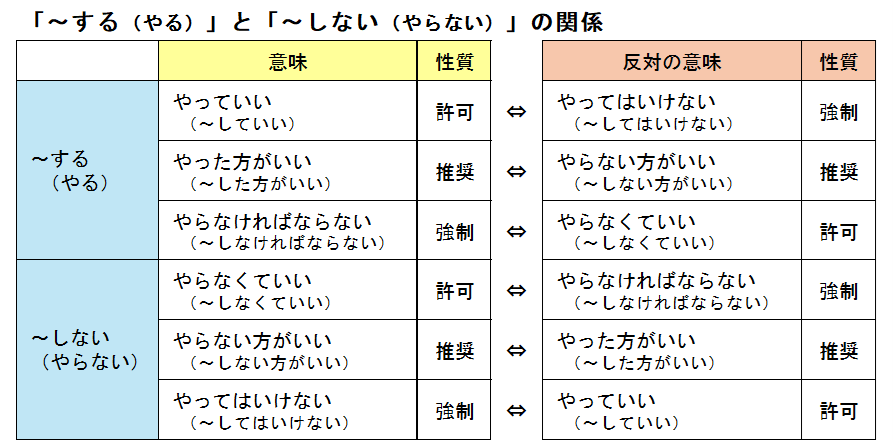

マニュアルや手順書でよく見られる『~する』という表現は、文脈によって「やっていい」「やった方がいい」「やらなけらばならない」の3通りの意味で使われます。

また『~しない』という表現は、「しなくていい」「しない方がいい」「してはいけない」の3通りの意味で使われます。

読む側はその意図を正しく理解したうえでルールを守ることが重要ですが、マニュアルや手順書を書く側も誤解を招かないように細心の注意を払う必要があります。

「やっていい」の反対は、日本語の形としては「やらなくていい」のように感じるかも知れませんが違います。「やっていい」という部分集合の補集合は「やってはいけない」です。同様に、「やらなくていい」の反対は「やっていい」ではなく「やらなければならない」です。実は「やっていい」と「やらなくていい」は、『やってもやらなくてもどっちでもいい』という全く同じ意味であり、その反対の意味を考えたときに「やらなければならない」のか「やってはいけない」のかをはっきりさせることになります。

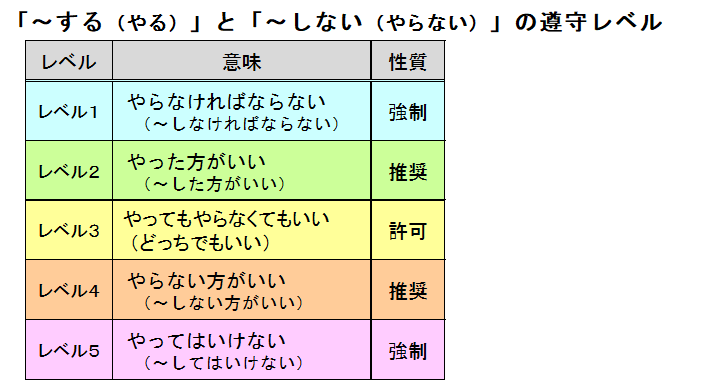

「やらなければならない」から「やってはいけない」までのレベルを示したものが下の表です。

このように、マニュアルや手順書において「する(やる)」と「しない(やらない)」の記述には5段階の遵守レベルがあり、マニュアルや手順書を作成する人は、単に「~する」「~しない」と記述するのではなく、下記の例のようにそのルールがどのレベルのものなのか明確に記述することをお勧めします。

~しなければならない

~した方がよい

どちらでもよい

~しない方がよい

~してはいけない

—

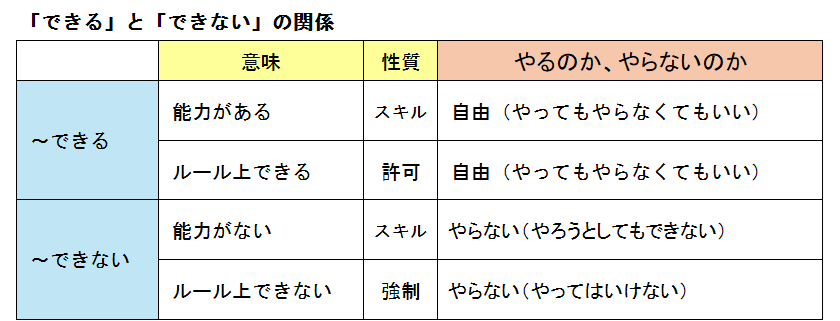

同じように、マニュアルや手順書において『~できる』の反対は『~できない』ではありません。

『できる』という言葉には、「実行する能力がある」という意味と「ルールとして許される」という全く異なる2つの意味があります。そして『できない』という言葉には、「実行する能力がない」という意味と「ルールとして許されない」という2つの意味があります。その関係を示したもが下の表です。

マニュアルや手順書などに書かれた手順を “やるのか、やらないのか” 考えたとき、

『できる』は、”やるかやらないか自由” です。

『できない』は、能力がない場合とルールして許されない場合があり、どちらも結果として “やらない” ことになります。

自らの意思でやらないのと、結果としてやらない(やれない)のとでは意味が全く違います。

「できる」と書かれている場合にやらないのは担当者の判断(自由・裁量)であり、

「できない」と書かれているのは組織の判断(強制・指示)です。

—

このように、マニュアルや手順書を読む時は、言葉のイメージにとらわれることなく意味や意図を正しく理解しましょう。また、それらの文書を作成する時には、読み手が誤解することがないように明確に記述するように心掛けましょう。

コメント