世の中は様々な情報で溢れていますが、その情報が新しいもの(使ってよいもの)かどうか気にしていますか?

例えば、パソコンやアプリの使い方をネット調べた時、せっかく見つかってもバージョンが古くて役に立たないということがよくあります。進化や変化が激しいものの情報は、あっという間に陳腐化してします。そして、古い情報を正しいと信じて用いると、時として困ったことが起きます。

品質の世界でも同様のことが起きます。その代表が文書です。計画書、手順書、仕様書などの文書は、作業の進展にともなって修正されることが多くあります。この時、修正されたことを知らずに古い文書を用いて作業すると、間違いを犯すことになります。それを防ぐために文書管理が必要なのです。

文書管理の重要な視点は、『必要な時に、必要な情報が、必要な状態で利用できること』です。

(過去記事『文書化した情報(各論)』参照)

この中の《必要な情報》の大きな課題の一つが “最新の情報” であり “最新版の文書” です。文書管理においては、次のことを確実に行えることが必要です。

◆文書を作成する側 : 文書を利用する人が最新版を入手できるようにする(最新版を渡す)

◆文書を利用する側 : 確実に最新版を入手する(手にした文書が最新版であるか確認できる)

これらを支援する文書管理システムは多くありますが、すべてをシステム任せにすることはとても危険です。自分たちにとって上記の2つを実現するために何が必要なのかをよく考えたうえで、文書管理システムに任せる部分と運用ルールで制御する部分を決めましょう。システムと運用ルールを総合的に考えて最適な文書管理の仕組みを作ることが大切です。大きな組織で大掛かりな文書管理が必要なところはそれなりの文書管理システムを導入する方がよいと思いますが、そうでない組織は運用ルールをしっかり決めておけば高価で面倒な管理システムなど必要ないかも知れません。

以下、文書管理の仕組みを考えるうえで重要なことを3つ述べます。

1.識別

文書管理で最も重要なことです。識別なくして文書管理はできません。

識別とは、個々の文書を区別して、対象とする文書を特定できるようにすることです。

例えば、タイトル、版、発行日付などです。同じタイトルであっても、変更されれば別の版として識別する必要があります。

また、紛らわしい場合は文書番号を付けることも効果的です。文書管理システムでは文書番号を付けるのが一般的ですが、ISO9001において文書番号は必ずしも必要なものではありません。タイトルや発行日などで、版の違いも含めて個々の文書を区別することができればよいのです。

ただし、実務においては文書番号を付けることをお勧めします。詳しくは最後に述べます。

文書を識別する情報は、個々の文書上に明示しておく必要があります。紙の文書であれば表紙、電子文書であればトップページやヘッダーなどです。ファイル名の一部に識別情報を含めるのも良いでしょう。

時々ネット上のページや動画に【最新版】と表示されているものを見かけますが、たいてい “最新版” というのは当てになりません。作った時には最新であっても、時間が経てば最新ではなくなるからです。ですので、情報を発信する際に【最新版】と表記するのは避けましょう。文書も同じです。作成した時は最新版でもいずれ最新でなくなります。【最新版】とは書かずに、いつ発行したものかを明記しましょう。文書管理において【最新版】という版はあり得ないということを認識しておいてください。

2.配布・再配布

文書上に識別情報が明記されていても、それだけでは手にした文書が最新であるかどうか分かりません。文書利用者が確実に最新版を手にするためには、文書の配布及び再配布の仕組みが必要です。さらには、古い版が誤って使用されることを防ぐための仕組み(廃棄・隔離など)も必要です。その仕組みには大きく次の2つの方法があります。

(1) 配布先管理方式

作成した文書を文書利用者に送り付けて、誰に送付したかを記録しておく方法です。文書を変更した場合には、その送付記録を元に送付先を確認して再送付します。紙の文書の場合は、配布と同時に古くなった文書(変更前の文書)を回収することで、古い版の誤使用を防ぐことができます。

古くなった文書の誤使用を防ぐためには回収して廃棄するのが確実ですが、「古い版は文書利用者の責任において廃棄する」という運用ルールもあり得ます。また、何らかの理由で、文書利用者が古い版を手元に残しておきたいこともあると思います。その場合は、「旧版なので取扱いに注意」の旨を文書内に明示しておくと良いでしょう。

(2) 文書保管場所公開方式

最新文書の保管場所を公開して、文書利用者がそれを見にいく方法です。作成した文書を保管場所に置いたのち「公開した」旨を知らせる通知を文書利用者へ送ります。また、変更した文書を公開した場合は「文書を改訂しました。今後はこちらを利用してください」という通知を送ります。

電子文書の場合は、最新文書の公開用フォルダにアクセス権を設けておけば、セキュリティ(見てはいけない人に見せない)に役立ちます。また、紙の文書の場合、最新文書を保管するキャビネットを設けておき、施錠・利用申請・利用記録などの運用ルールを設けることでセキュリティに役立ちます。

上記の(1)(2)とも、紙文書と電子文書の両方に使えますが、紙文書は(1)、電子文書は(2) が一般的でしょう。組織の特性(規模、管理システムの有無、セキュリティの必要性など)に応じて使い分けてください。

3.文書台帳

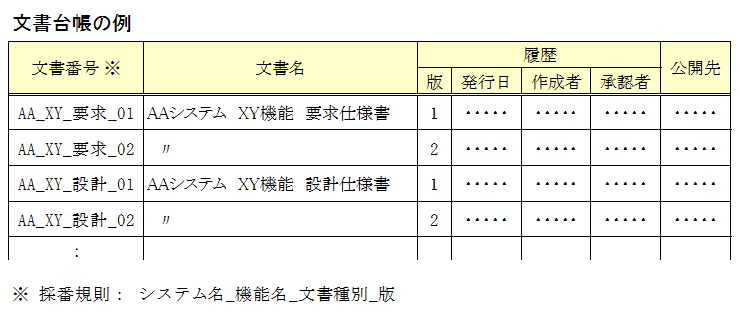

より細かく管理したい場合には、文書台帳(管理対象文書一覧)を設けることをお勧めします。

文書台帳を設ける利点は次の3つです。

(1) 視覚性

どんな文書が存在するか、最新の文書がどれか、誰が作成したのか などなど、様々な情報が一目瞭然です。すべての文書を開いて確認しなくても、一つの文書台帳を見るだけですべての文書情報を知る事ができます。

(2) 重複防止

同じ名称(タイトル)の文書が作られることを防ぐことができます。

(3) 拡張性

登録する文書情報を増やすことで様々な用途に利用することができます。例えば、

・文書保管場所を管理する(文書種別毎に保管場所を分ける場合など)

・文書利用者を管理する(アクセス権を細かく設定する場合など)

・有効期限や更新時期を管理する(定期的に更新する文書の場合など)

台帳など、いわゆる “一覧表” を作る場合、各行の先頭に「管理番号」欄を設けることが多いと思います。「商品番号」や「参加者番号」など、個々の行を識別するための欄です。文書台帳の場合、この “管理番号” が『1.識別』で述べた《文書番号》の原型です。先ほど「ISO9001において文書番号は必ずしも必要なものではありません」と書きましたが、必ずしも必要なものではないですが、あった方が便利です。特に大掛かりな文書管理を行う場合は、「実務上必須」と言っていいでしょう。

《文書番号》は、個々の文書を識別するだけでなく、(1)(3)で述べた “文書情報” を識別するための情報でもあります。それなりの文書管理を行いたいと考えるならば、文書台帳を作成して文書番号で管理することをお勧めします。

—

以上、文書管理の仕組みを考えるうえで重要なことを述べました。

文書管理は管理システムがあれば簡単に出来そうなイメージがありますが、やっているうちにいろいろな問題や課題が出てきます。奥が深いテーマです。

記事の最初の方で述べたことの繰り返しですが、文書管理システムと運用ルールを総合的に考えて最適な文書管理の仕組みを作ることを心掛けてください。

コメント