前回の記事『好みの違い、自分の流儀』で、「好みは人それぞれ」という話をしましたが、今回はそれに関連した話題です。

—

だいぶ前から “ダイバーシティ” という言葉が盛んに聞かれるようになり、現代は《多様性の時代》と言われています。

性別・国籍・民族・職業・働き方・学歴・貧富・思想などなど。人それぞれの違いを尊重することを重視する動きが広がっているように見えます。しかし、本当にそうでしょうか?

確かに、法律・行政・企業活動・教育現場では、個人の違いを尊重することが重視されるようになりました。しかし、日常生活においては多くのものが画一化されてきていると感じています。

例えば、コンビニやスーパーマーケットを思い出してください。

・売れ筋商品の大量陳列。逆に、売れない(大衆受けしない)商品の撤去。

・同じ形、同じ大きさ、同じ色を揃えた野菜や果物、切り身になった魚。

・マニュアル通りの対応(いらっしゃいませ、ありがとうございました)。

多く売ることや運搬コスト、育成の手間などを考えるとそうなるのでしょう。

これらは《画一化》と言えるのではないでしょうか。

インターネットを使っていても、聞いてもいないのに「売れ筋商品」「おすすめ」「ランキング上位」などの押し付けに辟易します。あたかも「他の人は皆さんは使ってますよ。まだ使っていないんですか? 仲間外れにされますよ」と煽っているかのようです。「余計なお世話だ! 私の勝手だ!」と言いたくなります。

検索エンジンは、過去の行動(クリックなど)を元にしたお勧めや、多くの人がクリックしたサイトを優先して表示します。その結果、いつも同じ様なサイトの、同じような情報にしか触れられないことになります。これは、まさに画一化を狙ったものと言えます。

—

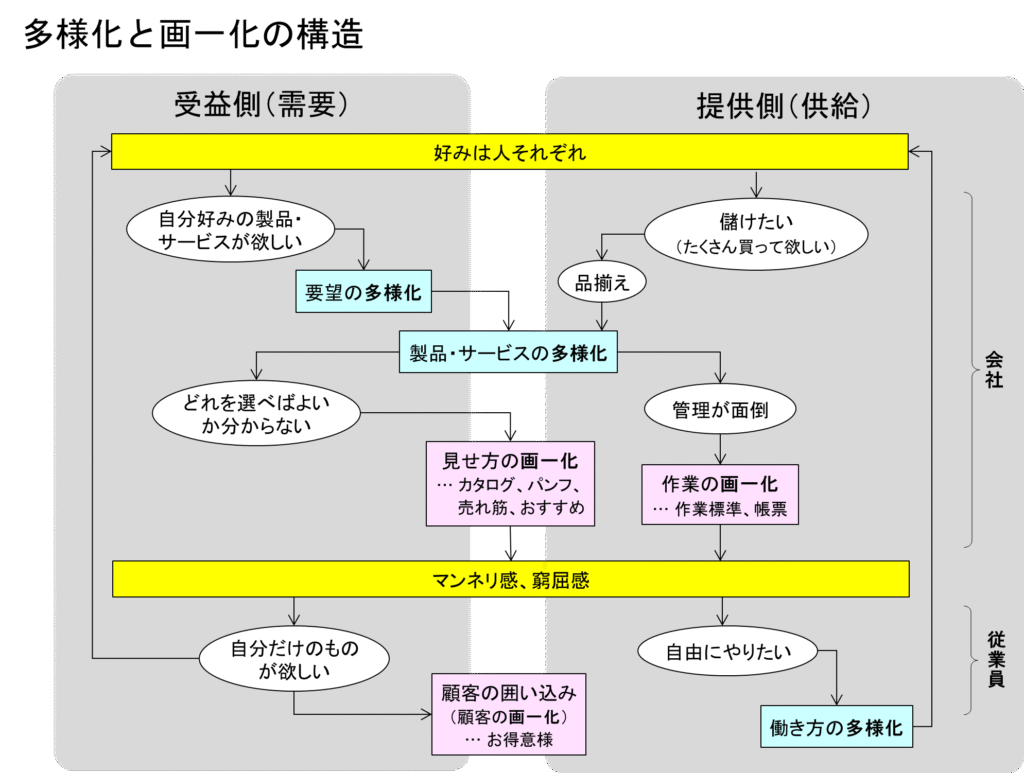

「多様化」と「画一化」は、どちらか一方だけで存在するものではありません。どちらかを推進すれば必ずもう一方の問題が顕在化します。光と闇、善と悪、右と左.. のような関係です。

「好みは人それぞれ」なので人間の本質は《多様性》です。本来は、みな自分勝手にやりたいことをやりたいのです。

しかし、社会や家庭において他の人と共に生きていく上では、自分のやりたいことだけをやっているわけにはいきません。もしそんなことをして嫌われてしまったら、協力してもらえなくなって生きていけなくなるからです。それが社会や組織のルールです。

法律や組織のルールは、個人の行動をある程度制限して、皆が同じ様に行動するためのものです(もちろん、機械のようにではなく、ある程度の柔軟性を保ちながら)。つまり、法律やルールの本質は《画一化》です。

人間の本質である《多様性》と、社会や組織を維持するための《画一化》が、いつもせめぎ合っているのです。

この構造は、あらゆるところに存在します。例えば、

・「好みに合った商品が無くて困る..」は多様性を期待している言葉ですが、「種類が多すぎて選べない..」は画一性を欲している言葉です。

・企業は、出来るだけ多くの利益を得るために品揃えを多く(多様化)しますが、多様な製品を管理するのは大変なので、効率化のために作業の標準化(画一化)を推進します。

・行政は、住民の多様な要望を聞くために、受付事務を単純化するための専用の帳票(画一化)を用意します。

《多様化》と《画一化》は、波打つように(※)せめぎ合っています。一方が強くなればもう一方の問題が顕在化し、それに対応すれば又別の方が問題になります。

※ 過去記事『すべては波で動いている』 参照。

本記事の冒頭で述べた《多様性の時代》というのは、これまでの行き過ぎた合理主義(画一化)の反動として顕在化した “差別” という社会問題への対応がその根底にあると思っています。

逆に、ネット社会において多様になり過ぎた “情報” が、誹謗中傷や犯罪に利用されるなど大きな社会問題になっており、規制(画一化)の必要性が検討されています。

このように、《多様化》と《画一化》は、さまざま分野・領域・場所・時間で同時進行的にせめぎ合っています。一方では「多様性を重視して、もっと柔軟に!」と言いながら、もう一方では「作業を標準化(画一化)して、もっと効率的に!」と叫んでいるのです。

《多様性の時代》という言葉に踊らされることなく、「その領域では、今、多様化と画一化のどちらが重要か? 将来は?」と、常に考えていることが必要です。これは、仕事においてもプライベートにおいても大切なことです。

コメント