今回は、前回の記事『是正処置(再発防止の構造)』で予告した、是正処置の《効果の確認》について解説します。

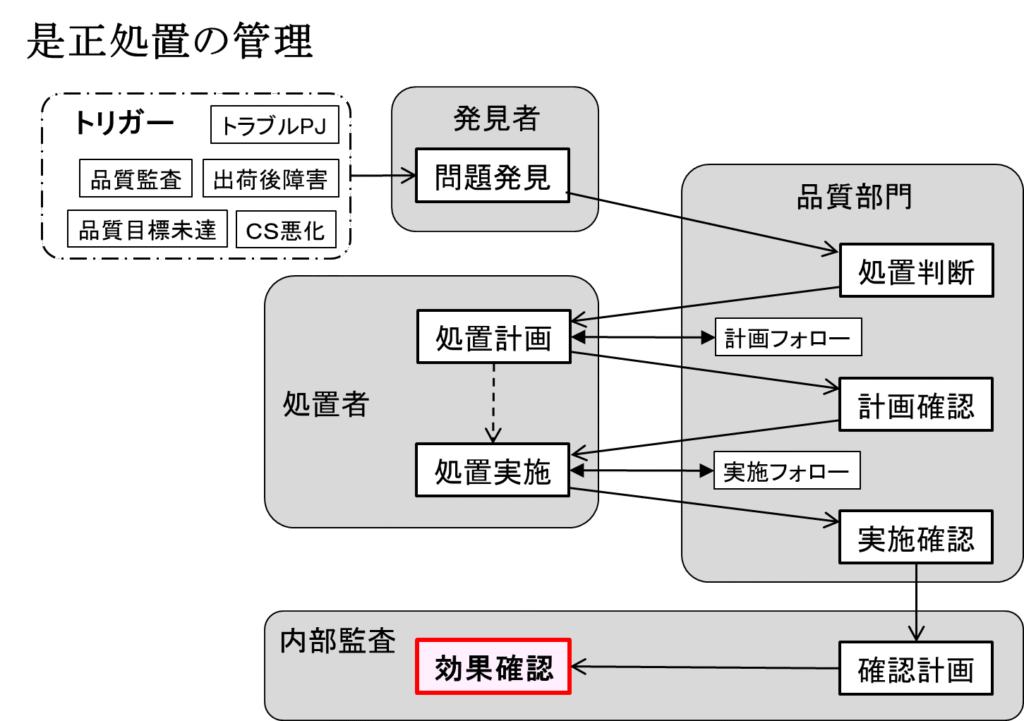

フロー図で示すと、下図の赤枠の部分です。

是正処置における《効果の確認》とは、「再発防止として実施した対策の効果があったか?」を確認することです。ちょっとひねくれた言い方ですが、要するに「同じ問題が起きていないか?(再発していないか?)」を確認することです。

何かが壊れて修正した時、本当に直ったか確認しますね。それと同じように、再発防止策を実施した時には、それで本当に再発しなくなったのかを確認する必要があるのです。

「再発していないかの確認」と聞くと簡単なことだと感じるかも知れませんが、実はそう簡単なことではなく、考えなければならないことが多くあります。今回は、是正処置における《効果の確認》を考えるうえで特に注意しなければならないことを、私の経験をもとに4つお話しします。

—

1.確認のタイミング

《効果の確認》には、再発防止策を実施した直後では確認できないものがあります。例えば、

・年一回のイベントで発生する問題 … 1年後でなければ確認できない

・一定量を超えた時に発生する問題 … 一定量を超えなければ確認できない

・複数の条件のもとで発生する問題 … 条件を全て満たさなければ確認できない

問題が発生するはずがないときに再発しているか確認しても意味がありません。問題が発生する条件を満たさない限り、”再発した/していない” を論議することはできないのです。いつ《効果の確認》を行えばいいか、よく考えなければなりません。

問題の原因を調べる際、一般的には、まず再現性の有無や再現条件を明らかにしますね。再現が簡単な問題であれば《効果の確認》も簡単ですが、再現が難しい問題は《効果の確認》も難しいのです。

また、問題には緊急性の高いものから比較的低いものまで様々なものがあります。緊急性が高い問題は、一刻も早く修正して、再発防止策を実施して、再発しないか確認する必要があります。つまり、《効果の確認》の緊急性は問題によって様々です。

このように、《効果の確認》には緊急性や難易度の高いものから簡単なものまで様々なものがあります。問題の多様性・複雑性と同じように、あるいはそれ以上に、再発防止の《効果の確認》は多様で複雑なのです。

是正処置と《効果の確認》はQMSとして管理しなければなりません。管理された状態で行うためには計画が必要です。計画とは「いつ・誰が・どうやって行うか」を予め決めることです。《効果の確認》も「いつ・誰が・どうやって行うか」を予め決めて行う必要があります。多種・多様なものを管理するには、統一された仕組みと柔軟な運用が必要です。

是正処置の仕組みの事例を前回の記事で示しましたが、それを実際に運用するには柔軟な対応が必要です。事例では、内部監査で《効果の確認》を行うようになっていますが、それは当該組織において最も多いケースを示しているものであり、実際には緊急性の高い問題や内部監査で確認が難しいものは別の手段で管理しています。ですので、実際の是正処置記録票は、もっと複雑になっています。

これから是正処置の仕組みを考える組織は、基本となる仕組みを考えたうえで、実際の場面では柔軟な運用を心掛けるようにしましょう。

—

2.確認が難しい場合

1.で述べたように、《効果の確認》はとても多様で複雑です。中には、とても難しくて通常のマネジメントサイクル内では確認できない問題もあります。そのような、《効果の確認》がとても難しい場合はどうすればよいでしょうか? 考え方は3つあります。

①確認するタイミングを監視する仕組みを設ける … 長期的に確認する

②疑似環境で、条件が揃った状態にして確認する … 疑似的に確認する

③確認できない理由を記録して放置する … 確認しない

これは、影響の大きさに応じた対応です。ISOO9001は是正処置について「再発防止策は不良品(および不正)がもたらす影響の大きさに応じたものにしなさい」と求めているので、《効果の確認》も影響の大きさに応じたものにすればよいのです。

—

3.ゼロイチ以外の問題

解決した問題が、「発生した/しない」というイチゼロの問題であれば「再発している/していない」の判断は分かり安いですが、「遅くなった」というようなイチゼロではない問題の場合、《効果の確認》は非常に難しい問題です。何を根拠に「遅い/遅くない」を判断するかが難しいからです。

それに対処するため、「処置計画」の段階であらかじめ判断基準を定めておき、関係者(品質部門やお客様など)と合意しておくことをお勧めします。

さらに、このような問題の場合、《効果の確認》の記録として単に「早くなった」という記述を見ることがあります。しかし、それはあくまでも個人の感覚であり、客観的な証跡にはなりません。《効果の確認》の記録としては「早くなった」ことの裏付けが必要であり、「何秒になった」という事実(計測値)を残しておくことが重要です。

—

4.再発していることが発覚した時

再発防止策を実施した後、その効果(再発している/していない)を確認したとき、再発していることが時々あります。そんな時、是正処置の管理としてどうすればよいでしょうか? 考え方は2つあります。

a) 効果が無かった是正処置(再発した再発防止策)を無かったことにして、一度確認した【処置実施】を取り消す。つまり、是正処置記録票を修正する。

≫≫ この手段は、記録を変更することになるので好ましくありません。

b) 新たな問題として起票する。その際、問題発見のトリガー(情報源)として《効果の確認》で見つかったことを明記して、元々の是正処置票の管理番号を付加情報として記録する。つまり、新たな問題として扱う。

≫≫ この手段は、問題の数(記録票の数)は増えますが、管理しやすいのでお勧めします。また、是正処置の失敗を識別してカウントできるので、是正処置プロセスの品質の見極めと改善につなげることができます。

—

以上、2回にわたって是正処置について詳しく述べました。是正処置はISO9001の中でも特に重要な取り組みの一つです。簡単そうに見えても実は奥が深く、やってみるといろいろと課題が見えてきます。組織の特性に応じた基本の仕組みを設けるとともに、想定外の問題にも柔軟に運用するよう心掛けましょう。

コメント