2024年12月29日、NHKの「笑わない数学スペシャル 微分・積分」を見ました。いつもより15分長いスペシャルでした。最初は「微分・積分」の理論が生まれるまでの歴史と基礎的な概念の話でしたが、延長時間の15分で微分・積分の挫折の歴史が語られました。その挫折とは、”無限小量” という概念の定義です。

無限小量とは「限りなくゼロに近いがゼロではない値」のことです。ゼロであってゼロでない…意味が分からないですね。そのため、17世紀に誕生した微分・積分は、長い間「矛盾する概念を用いているので学問として認められない」とされていました。その後、19世紀になって “極限” という概念が生まれたことによって、ようやく微分・積分は学問として認められました。この “極限” は学校で「lim」という記号で習ったと思いますが、「ε-δ(イプシロン・デルタ)論法」によって明確に定義されています。

しかし、この「イプシロン・デルタ論法」は非常に難解で、一般人には理解することが出来ません。そのため、学校では「限りなくゼロに近い値」という教え方をしていることが多いと思います。私もそう習ったように思います。つまり、学問としては必要だが実務では使えない “定義” があるのです。

ちなみに、「イプシロン・デルタ論法」はあまりにも難解なため、数学者の中にも「この定義で正しいのだろうか?」と疑問を持っている人もいるそうです。

『定義』とは「義を定める」と書きます。”義” にはいろいろな使われ方がありますが、言葉の定義の “義” は「意味」のことを表しています。すなわち『定義』とは「言葉の意味を定めること」です。物や状態など様々な言葉を、他と明確に区別して特定できるように定めること(説明すること)です。

“定義” は、他と区別して明確に特定できるようにするため、とても難解で分かりにくい表現になりがちです。厳密に区別しようとするとどうしても難解になるのでしょうが、実務においては分かりにくくて使えないものがたくさんあります。

定義は、不特定多数の人間が同じ場で議論をする際に必要なものですが、議論する人たち全員がその言葉について同じ認識(イメージ)を持っていれば必要のないものです。無くて済むのであれば無い方が良いのです。

しかし、世の中には “定義中毒” の人がいます。そういう人たちは、何かにつけて常に「定義は?」と問います。さらには、議論をはぐらかすために「定義が明確になっていない!」と言い張る人もいます。困ったものです。そうならないために、議論する際には定義を考える以前の意識として、全員が共通の認識(イメージ)を持つことを心がけましょう。明文化されていなくてもよいのです。学問の世界(哲学や数学など)では定義を明文化することが必要ですが、実務においてはちょっと話し合えば簡単に認識を共有できることがたくさんあります。定義で思い悩む前に、「どうやったら自分が感じているイメージを他の人に伝えられるか」「他の人はどんなイメージを持っているのか」を考えましょう。

また、同じ用語であっても、使われる場面や文書によっていろいろな定義があります。ですので、定義を問題にする際には、使われる場面や適用範囲をはっきりさせることが重要です。さらに、自分が採用した定義の出所を明確にすることも大切です。

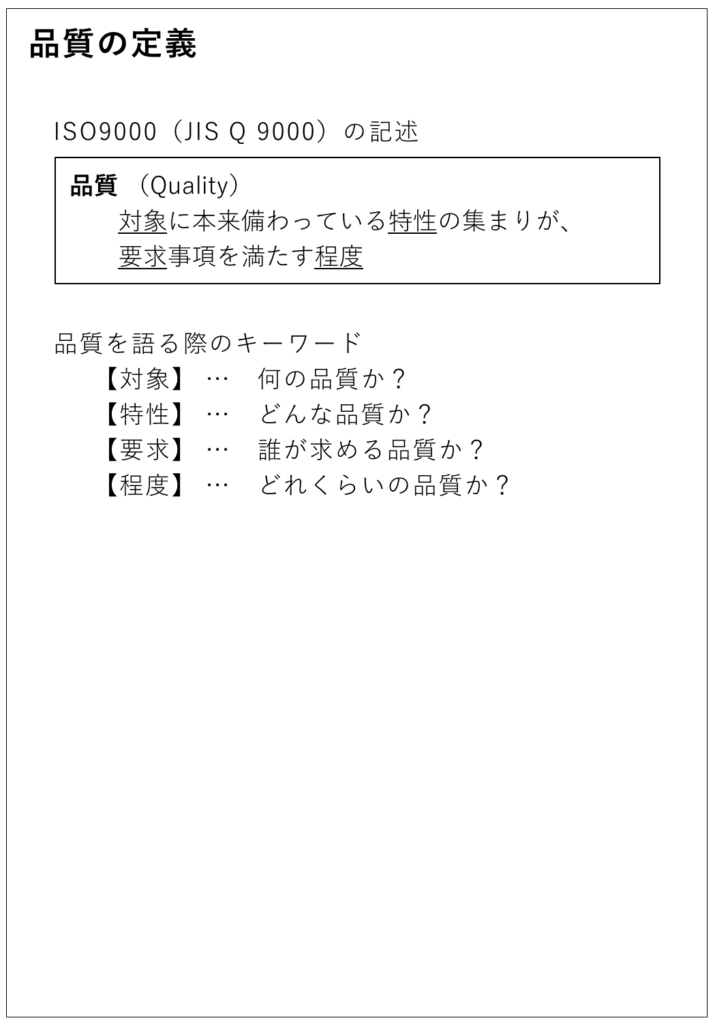

品質の世界にも “定義” は沢山あります。 代表的な用語について、その定義を見てみましょう。

—

品質(Quality)(JISQ9000:2015 3.6.2)

対象に本来備わっている特性の集まりが、要求事項を満たす程度

分かるような分からないような微妙な表現ですね。しかし、「対象」「特性」「要求」「程度」というワードを拾うと、ISO9001における品質がどういうものなのか、おおよそのイメージが伝わります。

【対象】何の品質か? 例えば、リンゴの品質、テレビの品質、飛行機の品質など

【特性】どんな品質か? 例えば、動かない、すぐ壊れる、使い難いなど

【要求】誰が求める品質か? 使う側と作る側で品質の捉え方が違う

【程度】どれくらいの品質か? 何を基準に品質の良し悪しを決めるか

—

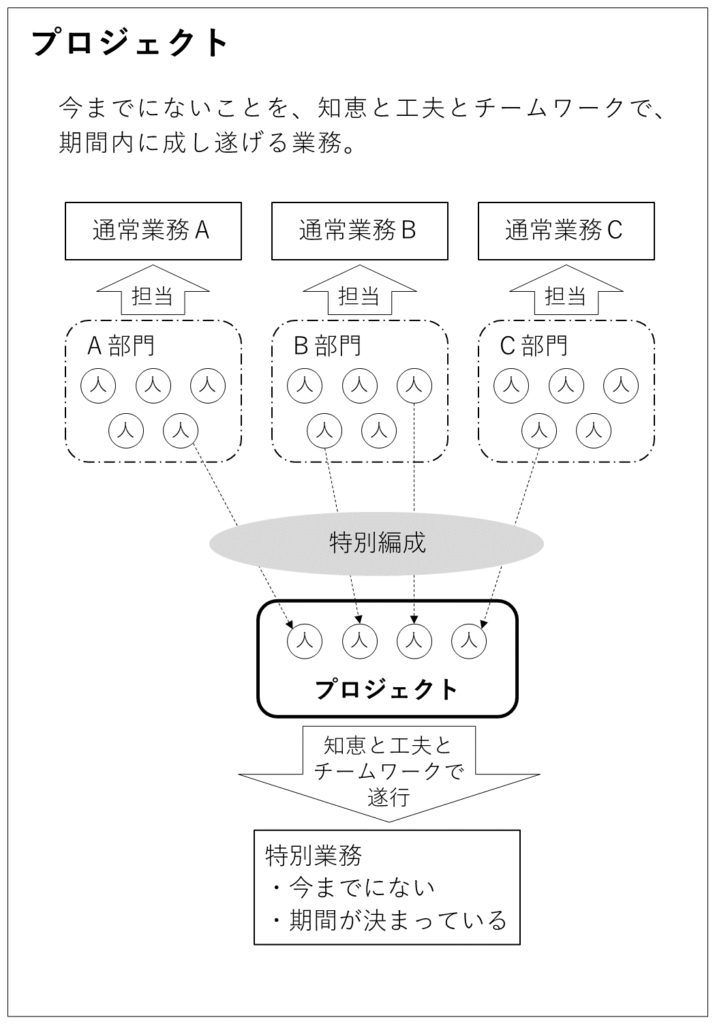

プロジェクト(プロジェクトマネジメント協会:PMI)

独自のプロダクト、サービス、所産を創造するために実施する有期性のある業務

ここでポイントとなるのは、「独自の○○を創造する」と「有期性のある業務」だと思っています。つまり「ルーティーンではない期限が決まっている仕事」です。

これがPMIの定義ですが、私のイメージは少し違っています。私は “プロジェクト” という言葉について、上記の2つの他に「組織横断的な特別チーム」というイメージを持っています。このイメージがあるのと無いのとでは、範囲の広さが違うので議論が嚙み合わない恐れがあります。ですので、議論の前にイメージ合わせが必要です。

プロジェクト(project)(JISQ9000:2015 3.4.2)

開始日及び終了日をもち、調整され、管理された一連の活動から成り、時間、コスト、及び資源の制約を含む特定の要求事項に適合する目標を達成するために実施される特有のプロセス.

何を言っているのか、ちょっと読んだだけでは分かりませんね。

—

製品(product)(JISQ9000:2015 3.7.6)

組織と顧客との間の処理・行為なしに生み出され得る、組織のアウトプット.

サービス(service)(JISQ9000:2015 3.7.7)

組織と顧客との間で必ず実行される、少なくとも一つの活動を伴う組織のアウトプット.

なんだかピンときませんね。実は、これらの定義文の下にはそれぞれ長い注記(例、補足、使用場面など)が続きます。さらに、”組織”,”顧客”,”アウトプット” にも定義があり、それがまたよく分かりません。すべて読むと、さらに訳が分からなくなります。”定義地獄” の様相です。

※ 製品とサービスについては、過去記事「サービスの品質について考える」もご覧ください。

—

いかがでしたか?

「定義は?」と問うことは簡単ですが、定義を言葉で表すのはとても難しいことであり、その意味を理解することが難しい定義もあります。また、議論する上で定義を明確にすることはとても重要なことですが、実務で役に立たない定義もあります。

何でもかんでも「定義、定義」と求める “定義中毒” にならないように気をつけましょう。

定義で悩み過ぎて前へ進めなくなることがないように気をつけましょう。

明確な定義を考えるよりも、多くの人との「イメージ合わせ」に意識を向けることが大切です。

コメント