“作法” を国語辞典で引くと、「物事を行う方法。決まったやり方。立ち居振る舞いの仕方」というような語釈が出てきます。この語釈を言葉通りに捉えると「作業手順」や「マニュアル」と同じように感じるかも知れませんが、”作法” という言葉にはこれらに加えて『正しい所作、品のある所作』というニュアンスも感じます。

例えば、茶道の作法として茶碗を回すことは有名ですが、他にも、茶菓子のいただき方、茶室への入り方、服装など、流派によって様々な作法が決められています。

また、仏事の作法も宗派によっていろいろあります。例えば、仏壇にお線香をあげる作法は〈1本・3本〉や〈立てる・折って寝かせる〉など様々です。

切腹にもいろいろと作法があるようです。人生であったとしても1回しか実践する機会がない作法.. どうやって身に付けたのでしょうか?

作法と似た言葉に、《 ルール … 決められたやり方 》《 マナー … 他の人に不快を与えない 》《 道徳 … 人として正しい行動 》などがあります。いずれも『正しい行い』を意図した言葉です。作法は、ルール・マナー・道徳とどう違うのでしょうか?

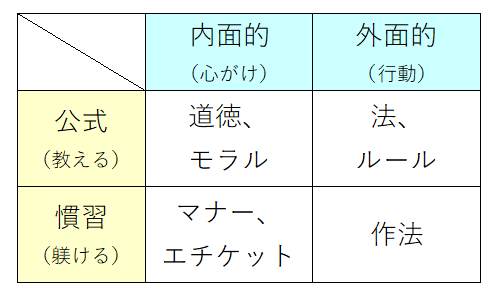

私はこれらの違いを、〈心がけ:行動〉と〈教えること:躾けること〉の2つの切り口(4つの象限)でとらえています。

これらはあくまでも私個人のイメージであり、人によっては全く異なるイメージを持っている人もいるでしょう。

これらは明確に「これはこれ」と区別できるものではなく境目は曖昧です。例えば、新型コロナ感染症の際の「マスク着用」は、 “マナーの延長” や “公衆道徳” ととらえていた人もいますが、 “社会的ルール” ととらえていた人もいて「マスク警察」などの言葉が生まれました。言葉の定義については記事『定義中毒に気をつけよう!』参照。

この表を見ると、作法は「一般的(公式)ではないが組織内で慣習となっている決まり事」ととらえることが出来ます。一般的にはこれを「慣行」と言います。つまり、昔からの “習わし” です。もっと分かりやすい言葉を用いると “暗黙のルール” です。

暗黙のルールは会社の中にも存在します。例えば、挨拶・電話・メールの決まり文句などです。芸能界や放送業界では夜でも「おはようございます」と挨拶すると聞きます。これも暗黙のルールだと思います。

その他にも、明確な社内規則ではない沢山の暗黙のルールがたくさん存在するはずなので、皆さんの職場でも探してみてください。

この会社の暗黙のルールを “会社の作法” や “仕事の作法” と言ったりします。実際、私の以前の職場では、明文化されていないグレーな作業手順を「作法」と呼んでいました。

以前の記事『守・破・離』で、「新しい組織に入った頃は組織のルールややり方を愚直に守ることが大切。基本の型をしっかりやれるようになってから、より良いやり方を追究する」と述べましたが、この “型” には暗黙のルールも含まれます。明確なルールも暗黙のルールも、しっかりとやれるようになってから改善に取り組むことが大切です。

その際、「時代に合わないから… 自分に合わないから…」という短絡的な理由で変更するのではなく、そのルールになった理由や経緯を知ることも大切です。状況がどう変化したのかを見極めて、状況の変化に対応するにはどうしたらよいかをよく考えることが重要です。

記事『文書化した情報(各論)』の〈計画書〉参照。

そして、そのルールになった理由や経緯を 正しく知る 必要があります。特に作法は、勝手な思い込みによって間違った行動をとりがちなので注意が必要です。

会社の暗黙のルールは会社によって様々なので例を挙げることは出来ませんが、社会一般的な作法やマナーとして間違って理解している人が多いものを3つ、例として紹介します。

1.挙手敬礼

右手を挙げて人差し指を頭の右斜め上部分にあてる動作です。警察官や消防士や自衛隊員が行うのを見たことがあると思います。よくドラマや映画で私服の警察官が挙手敬礼を行うシーンを見かけますが、あれは間違い(作法としてNG)です。

挙手敬礼の起源は、中世ヨーロッパの騎士が甲冑の面を持ち上げるしぐさに由来します。したがって、挙手敬礼は帽子やヘルメットなど “かぶり物” を身に付けている時にしか行いません。それ以外の時に行う敬礼は、体を前に倒す動作(いわゆるお辞儀)が正しい作法です。面白いドラマや映画であっても、間違った作法の敬礼を見ると “カッコよく見せるための演出” に思えて興ざめしてしまいます。敬礼の作法で、しっかりした作品といい加減な作品が分かります。

最近見たシーンではNHKの朝ドラ「あんぱん」で崇の軍隊シーン(着帽と未着帽の兵士が一緒にいる場での敬礼)が見事でした。さすがNHKだと思いました。

ちなみに、私が挙手敬礼の正式な作法を習ったは若いころ入隊していた職場消防隊です。そういう経験がないと、敬礼の作法は分からないかも知れませんね。

2.手皿

手皿とは、食事の際に箸で持った食べ物の下に反対の手を添えるしぐさのことです。グルメ番組などで時々目にしますね。

あれは、一見上品そうに見えますが実はマナー違反です。明確なマナー違反とは言えないまでも、作法として好ましくない動作です。

手皿の起源は明治時代です。初めて西洋料理店に入った日本人が、和食屋には当たり前にある小皿が無いので仕方なく手で小皿を真似たのが起源と言われています。小皿の使い方や和食の正しいマナーは割愛しますが、気になる方は検索してください。

皆さんは自宅で食事をするときに手皿の所作をしますか? たいていの人は手皿ではなく小皿を使うと思います。外食の時や人前の時だけ、”上品そうに見えるから” という理由で手皿を行うのは逆にカッコ悪いと思います。箸で持ったものを落としたり汁が垂れるのが心配な時は小皿を使いましょう。小皿がない場合は店員に頼みましょう。

3.足組みと正座

日本では、椅子に腰かけたときに足を組む(クロスさせる)のはマナー違反とされていますが、実は海外ではOK(というより好ましい所作)とされることが多いようです。日本では正座が正しい作法とされているので足を組むことは行儀が悪いとされていますが、海外では “攻撃の意思がないことを示す行為” だから好意的という説が有力です。確かに、足を組んでいるとすぐに攻撃姿勢をとるのは難しそうですね。

実は、この “攻撃姿勢をとるのが難しい” という理由は、日本の正座も同じです。正座が広まったのは江戸の初期で、家臣が急に襲ってこないようにするために正座を作法として広めたと言われています。日本の正座も西洋の足組みも、元々は同じ理由なのです。違うのは、床に座る文化と椅子に座る文化の違いです。ですので、「足を組んでいるから行儀が悪い」と短絡的に思うのではなく、相手や状況をよく知ることが大切です。所変われば作法も変わります。記事『所変われば品変わる・常識も変わる』参照。

—

このように、ルールや作法にはそれぞれそうなった経緯や意味があります。〈会社の作法〉や〈仕事の作法〉にも深い意図があるかもしれません。一方的に「こんなのやってられない」と拒絶するのではなく、その意味をよく考えてみてはいかがでしょうか。

コメント