“自立” と “自律” は、「じりつ」という読みは同じでも意味が違います。

自立:自分で立つこと、独り立ちすること

自律:自分を律する(制御する)こと

この違いは文字を見ればすぐに分かりますね。文書で使う時は使い方を間違えないように注意しましょう。

実は、自立と自律は意味が違いますが深く関わっています。それらの違いと関係について詳しく知りたい方は、解説サイトやAIで調べてみてください。例えば、工学的な意味や哲学的な意味など、いろいろと知ることができます。

ここでは、それらのおさらいと、品質の世界(特に育成や成長)での関わり合いについて持論を述べます。

—

まず、自立と自律の違いを整理します。

【自立】他者に頼らず(依存せず)に行動すること

これには、文字通り “自分で立つ(stand)” という意味と、”自分で生きる(live)” すなわち〈独り立ちする〉という意味があります。

例えば、〈stand型自立〉椅子から立つ、赤ちゃんが立つ、介助なしで立つ

〈live型自立〉自分で稼ぐ、一人で暮らす、一人で仕事をやり遂げる

【自律】自らを制御すること

例えば、感情をコントロールする(カッとしない、暴走しない)

自分の行動を決める(どうするか自分で決める) など

これらの違いを明確にするために、ロボットで考えてみます。

◇ stand型自立ロボット

いわゆる “二足歩行ロボット” です。機動戦士ガンダムのモビルスーツがそうです。「ガンダム 大地に立つ!」の “立つ” です。モビルスーツ並みの動きができるロボットは現実にはまだ存在しませんが、単純な二足歩行ロボットは実在します。宙返りする二足歩行ロボットをテレビで見たことがあります。

◇ live型自立ロボット

“自給型ロボット” や “自己修復ロボット” のことです。つまり、燃料を自ら補給したり、損傷個所を自己修復できるロボットのことです。『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』に出てくるモビルアーマーがこれです。敵基地を襲撃して燃料を強奪したり、小型ロボットを使って修理や攻撃を行います。現実にはそこまで高度なものは存在しませんが、単純な自給型ロボットであれば、自ら充電ベースに戻っていくお掃除ロボットがそうですね。

◇ 自律型ロボット

外部からの操作なしに状況を確認して、判断し、行動するロボットです。単純に言うと、センサーがついていてプログラムで動くものです。すでに多くのものが存在しますが、最近はAIの進歩によって高度な認識ができるようになり、応用分野が拡大しています。例えば、自動車の自動運転などは自律型と言えるでしょう。

自立と自律は排他関係ではありません。例えば映画「ターミネーター」シリーズに出てくる殺人マシーンは、stand型でありlive型であり自律型です。ジョン・コナーの抹殺(あるいは保護)という命令を受けて、最適な方法を考えながら目的を成し遂げようとする人型の機械です。

—

ここまでで自立と自律の違いをイメージできたと思います。空想の話が続きましたが、ここからは現実世界の話です。

品質の世界にも自立と自律はあります。特に、育成や成長にとって【自立】と【自律】は大きな課題です。そして、この2つは密接に関係しています。以下、この2つ(live型自立と自律)の関係について述べます。

例えば、自分の感情をコントロールできない人や、自分のことを自分で決められない人を「独り立ちした」と言えるでしょうか? つまり、「自律できない人を自立した人と言えるか」という問題です。

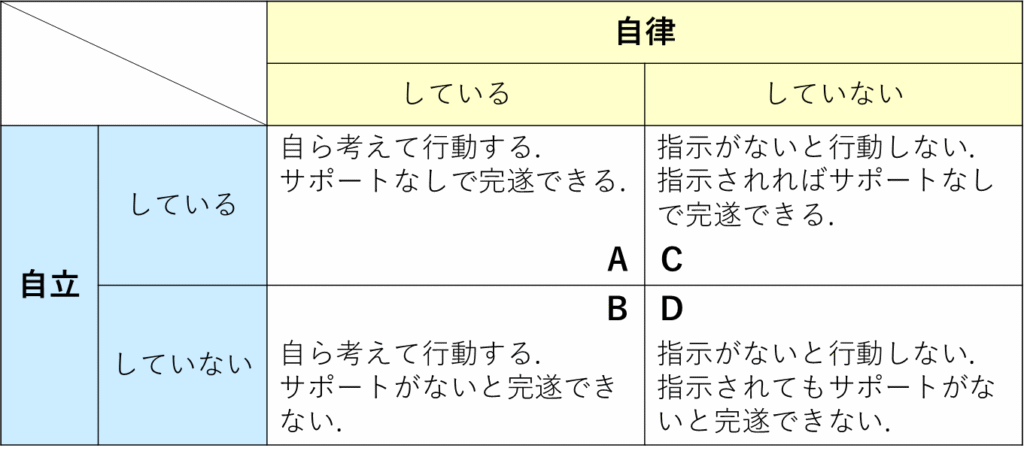

先ほども触れましたが、自立と自律は排他関係ではありません。自立も自律もしている人がいれば、どちらもしていない人や一方だけの人もいます。その関係を表したのが下の図です。

このように、自立の有無と自律の有無で整理すると、A,B,C,Dの4つの状態が考えられます。理想はAですね。しかし、新入社員や新しくアルバイトで入った人はDの領域がほとんでしょう。彼らがいきなりAの領域に達することは不可能です。

では、DからAに進むにはどういうルートを進めばよいでしょうか。(D→B→A)か(D→C→A)のどちらを進むべきでしょうか? それは、社員かアルバイトかによって異なります。

アルバイトは特定の作業の即戦力となることを期待されて雇われます。したがって、作業内容を細かく指示されて、その指示通りに完遂することが求められます。すなわち、領域D→Cが育成のルートです(Aまでは求められない)。

また、中途採用(キャリア採用)の社員は既に領域Bに達していることが多い(そういう人を採用する)ので、領域D→C→Aが育成のルートになるでしょう。

一方、新入社員は、将来の会社を担っていく力が求められます。そのため、様々な状況に臨機応変に対応できることが求められます。その時、いちいち上司の指示を仰ぐのではなく、任されたことは自分の判断で動くことが必要です。すなわち、領域D→B→Aのルートで成長を図るのが良いでしょう。

※ 新卒採用と中途採用の考え方については、記事『勉強の真の目的、学校の勉強の意味』参照。

もちろん、これらは絶対的なことではなく、雇う側の状況や雇われる側の能力によって違います。一般論としてとらえてください。

いずれにしても、人を育成する際には、自立と自律のどちらを優先するかをよく考える必要があります。このことは、自分を鍛える時も同じです。「自立性を伸ばすか自律性を伸ばすか」です。

【自立】には多くの知識と経験が必要です。外面的な能力です。

【自律】には問題意識と考える力が必要です。内面的な能力です。

人間は誰でも得意なことと苦手なことがあります。育成や成長では、得意なことを伸ばして苦手なことを補強することが大切ですが、自立と自律もそうです。自立と自律のどちらを優先するか(どちらから取り組むか)をよく考えましょう。

コメント