ISO9001に関わっていると、下記のような誤解をしている人がとても多いと感じます。

・ISO9001には品質管理のやり方が書かれている

・ISO9001の認証企業が作る物は品質が良い

・ISO9001を取れば直ぐに品質が良くなる

これらは全て間違いです。

ISO9001(JISQ9001)が品質管理に関する国際規格です。聞いたことがある人も多いと思いますが、知っているつもりでも実は多くの人が誤解しています。特に、「聞いたことはあるけど..」「会社が何かやっている」「面倒なことをやらされる」と思っている人は、正しく理解していないまま誤解しているように思います。

その誤解を払拭するために、このブログの開設初期において幾つかの記事を載せましたが、今回改めてISO9001の本当の姿を伝えたいと思います。

—

■■ ISO9001の目的 ■■

ISO9001の目的は、製品・サービスの提供を通じて顧客満足度を向上させることです。言い換えれば、お客様に満足していただける製品・サービス提供を行うことです。ですから、製品・サービス提供の “品質(クオリティ)” が重要なのです。

■■ ISO9001の範囲 ■■

ISO9001の範囲は、”製品・サービス提供の品質(クオリティ)” に関わること全てです。ですので、検査や不良品の管理だけでなく、設計や製造や設備や人の育成や組織統制などに関する記載もあります。

しかし、お客様が満足する要因は品質だけではありません。例えば、価格や安心感(ブランドイメージ)なども重要な要因です。ですので、総合的にお客様に満足していただくためには、ISO9001を超えた取り組みが必要になります。つまり、”経営全体” です。ISO9001は、お客様に満足していただくための取り組みを “品質” を切り口に体系化したものなのです。

※ 経営におけるISO9001の位置づけは、『ISO9001の誤解2(業務マニュアル)』のプロセス体系モデル参照

■■ ISO9001に書かれていること ■■

品質を良くするためには、管理しなければならない事がたくさんあります。それらを集めたものがISO9001です。しかし、ISO9001に書かれているのは “管理しなければならない項目” だけです。”管理のやり方” は書かれていません。ISO9001の認証を得るためには、ISO9001が示す全ての “項目” について、組織にとって最適な “やり方” を組織自ら定める必要があります。これら全ての “やり方” が定められていれば、認証の第一関門突破です。

やり方のレベルは組織の必要性次第です。「レベルが低いかも..」と気に病む必要はありません。「当組織にとって、これが最適なやり方です」と言い切ることができればいいのです。(ただし、組織の方針や目標に満たない状況が続いていれば “最適” とは言えません)

■■ 審査の観点 ■■

「全てのやり方を定めれば認証の第一関門突破」と述べましたが、認証の関門は他にもあります。

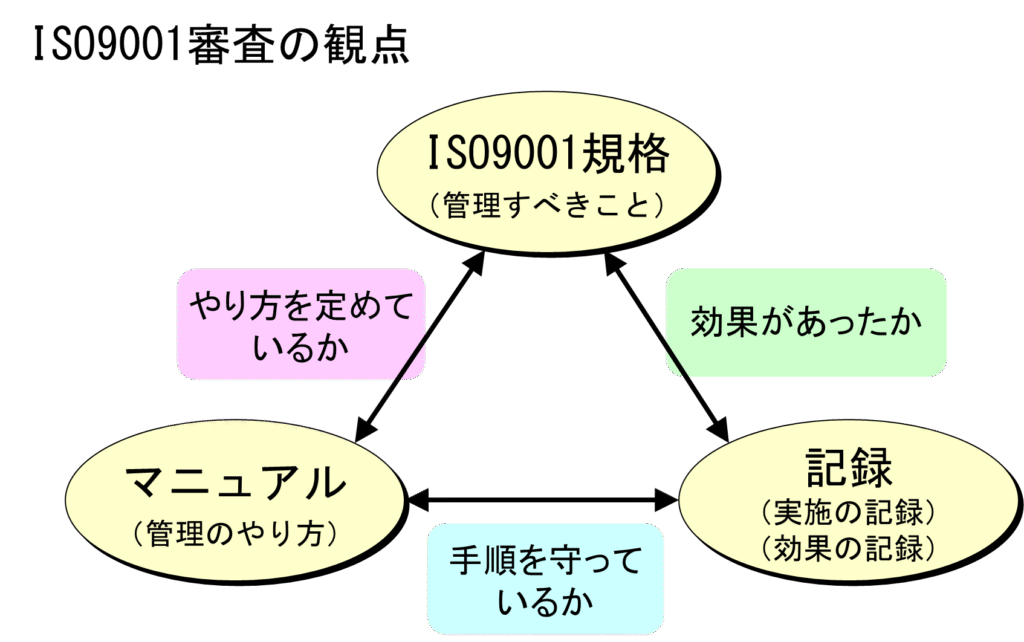

ISO9001の審査は次の3つの観点で行われます。ISO9001の認証を得るには、これら3つの関門をすべて突破しなければなりません。

観点1.ISO9001の全項目のやり方を定めているか? … マニュアルの確認

観点2.定めたマニュアルの通りに実施しているか? … 実施記録の確認

観点3.効果があったか(品質が良くなっているか?) … 効果記録の確認

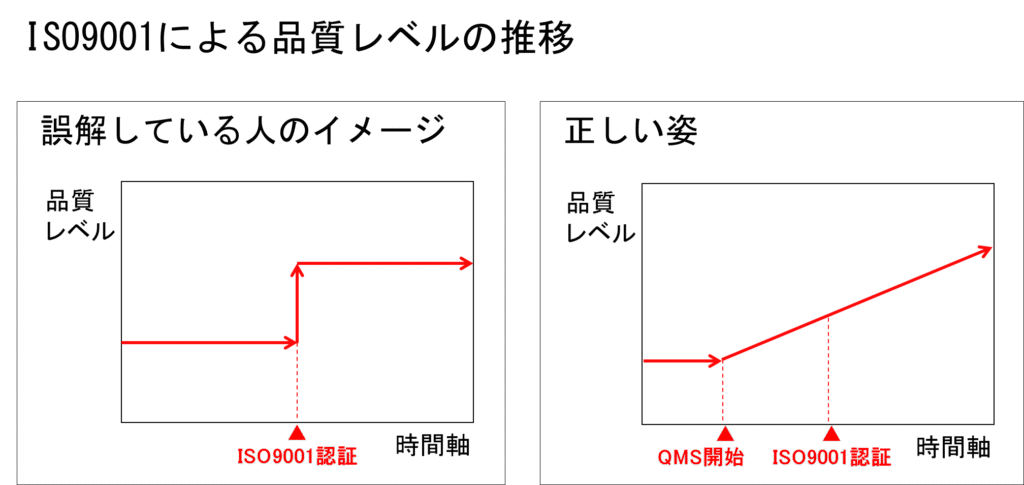

観点2と観点3の審査を受けるには、ある程度の実績が必要です。マニュアルが出来ただけでは審査を受けて認証を得ることはできません。なぜなら、マニュアルが出来ただけで直ぐに品質が良くなることはないからです。マニュアルは、使ってはじめてこれまでとやり方が変わって結果に変化を生みます。認証を得るには、マニュアルが運用されていて効果(良い変化)があることを示す必要があります。つまり、品質マネジメントシステム(QMS)が効果的に運用されていることを示す必要があるのです。

どれくらいの実績が必要かは審査機関によって異なりますが、QMSの全ての項目を確認するためにはマネジメントサイクルの少なくとも1サイクル分の実績は必要でしょう。

■■ ISO9001認証の意味 ■■

ISO9001に書かれているのは “やり方を定めなければならない管理の項目” です。ISO9001は品質管理の枠組みと言えます。つまり、ISO9001の認証を得たということは、ISO9001の枠組みに沿った“品質管理の仕組みがある” ことが認められたに過ぎません。ISO9001の認証は、その会社が品質が良いものを作ることを保証するものではないのです。

■■ 認証を得た後 ■■

ISO9001の認証を得た後は、その状態が維持されていることを定期的に示さなければなりません。それが定期審査(※審査機関によって名称が異なる)です。これに失敗すれば認証が取り消されます。

ISO9001が示す “管理しなければならない項目” の一つに【改善】があります。管理しなければならない事を全て行っていなければ認証が取り消されてしまうので、認証を維持するためには常に改善し続けなければなりません。つまり、ISO9001の認証を維持し続けていれば品質は少しずつ良くなるのです。ただし、品質が良くなるスピードは、その組織の意志と取り組みによります。つまり、「品質を良くしたい」という組織の本気度です。

■■ マネジメントの視点 ■■

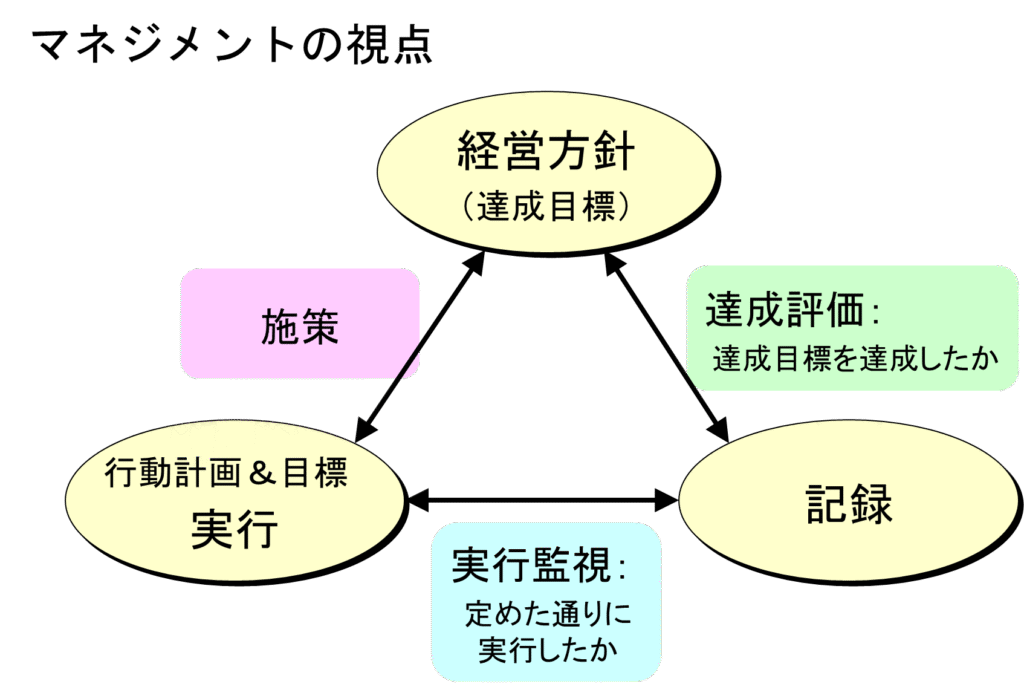

組織の改善のスピードは、その組織の意志と取り組みによります。”組織の意志と取り組み” とは、経営方針と施策のことです。ISO9001の世界では、これらは【品質方針、品質目標、計画】のことです。

そして、これらを〈方針→計画→実行→評価〉のPDCAサイクルで改善していくことが重要です。

(記事『方針と計画と目標の関係、2つの「目標」』参照)

このPDCAサイクルにおけるマネジメントの視点を図にしたものが次です。

見て分かるように、これは先ほどの「ISO9001審査の観点」とまったく同じです。

「マネジメントの視点」は組織が存続する限り何度も繰り返されます。「ISO9001審査の観点」は1回限りのように見えますが、実はISO9001の審査は一回限り(登録審査だけ)ではなく、その後も定期審査があります。「ISO9001審査の観点」もマネジメントと同じく何度も繰り返されるのです。つまり、ISO9001の審査の構造は、マネジメントの構造と同じなのです。

■■ ISO9001の認証はゴールではない ■■

ISO9001に取り組む人の多くは、ISO9001の認証取得が “ゴール” だと思っています。確かに、”認証” を目的とすればその “取得” はゴールですが、ISO9001の原点に立ち返ればそれはゴールではなく、品質改善のスタートです。ISO9001の枠組みに沿ってQMSを作ることが品質改善の第一歩だとすれば、認証取得は第二歩目と言えます。

ISO9001の認証とは、組織のQMSが国際的に認められた “品質管理の枠組み” に沿っていることを確認することです。つまり、品質改善の第一歩が間違っていないことを確認することなのです。そして定期審査は、認証後の品質改善の歩みが継続して正しいことを確認することと言えます。

ISO9001の認証をゴールだと思っていると、そこで改善が止まってしまいます。認証を取ること自体が目的である組織や、「品質を良くしたい」と本気で思っていない組織は、認証を得ても品質は良くなりません。

「ISO9001を取ったが品質が良くならない。ISO9001は無用の長物」と考えている人が多いのはそのためです。

■■ まとめ ■■

ISO9001は品質管理の枠組み。中身は組織自身が本気で考えなければならない。

「ISO9001には品質管理のやり方が書かれている、ISO9001認証企業が作る物は品質が良い、ISO9001を取れば直ぐに品質が良くなる」は、全て間違い。

ISO9001の認証はゴールではない

ISO9001は改善し続けることが重要。認証をゴールだと捉えるとそこで改善が止まる。ISO9001認証は品質改善のスタートであると考えよう。

コメント